京都を訪れた人なら誰しも一度は「看板が控えめだな」と感じたことがあるのではないでしょうか。

全国チェーンの店舗であっても、京都では看板の色やデザインが他の都市と大きく異なります。

実はそれ、京都市が誇る厳格な「景観条例」によるもの。歴史と伝統ある美しい町並みを守るため、看板にまで徹底した配慮が求められているのです。

この記事では、京都の看板が目立たない理由から、条例の具体的な中身、そしてそれが観光や地域経済に与えている影響までを詳しく解説します。

京都の看板が目立たないのはなぜ?──最大の理由は「景観条例」

京都の街を歩いていると、看板が控えめであることに気づく人は多いです。

全国チェーンの飲食店やコンビニでも、色合いやデザインが他の都市と異なります。

その理由の中心にあるのが、京都市が定める「景観条例」です。

京都市の景観条例は2007年に改正され、建物や看板、屋外広告物に関して厳しい規制が導入されました。

この条例は、京都特有の歴史的な街並みを保全することを目的としており、建物の高さや屋根の色、看板の色や配置に至るまで詳細な基準が設けられています。

特に屋外広告物については、使用できる色の彩度や明度にも規制があり、派手な赤や黄色といった原色の使用が制限されています。

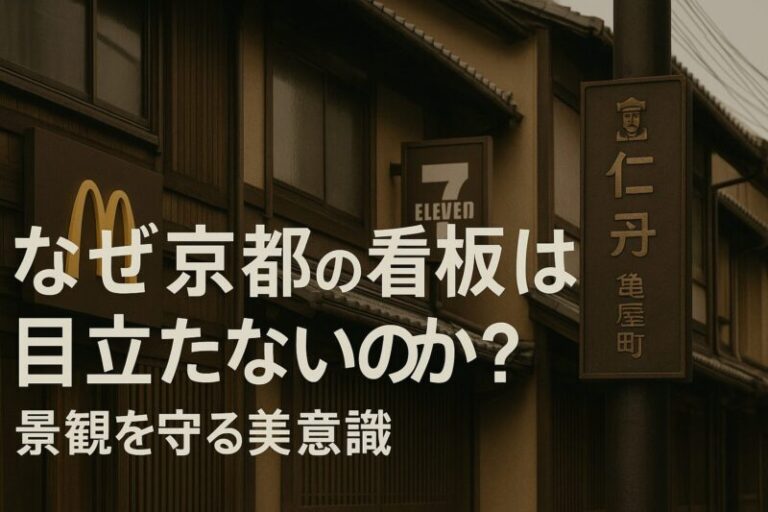

実際に、京都市内ではマクドナルドやスターバックスの看板が通常より落ち着いた色になっており、セブンイレブンのロゴもモノトーンで表示されている店舗があります。

こうした変化は、条例によって定められた「まちなみ景観整備区域」や「歴史的景観保全区域」などの地域ごとの基準に基づいて行われています。

その結果として、京都の街全体が落ち着いた雰囲気を保つようになり、観光客にも好意的に受け止められています。

条例制定当初は、看板が目立たなくなることによって集客に影響が出るのではないかという懸念もありました。

しかし実際には、観光地としての京都の価値が高まり、観光消費額も増加しています。

景観を守るための看板規制は、京都の魅力を保つうえで重要な要素となっています。

実際にどう違う?全国チェーンの看板が京都ではこうなる

京都では全国チェーンの店舗であっても、看板のデザインが他の地域と異なります。

これは京都市の景観条例に基づき、地域に合わせたデザインに変更されているためです。

実際にどのように違うのか、具体例を見ていきます。

代表的な例としてよく知られているのがマクドナルドです。

通常は赤い背景に黄色の「M」マークという目立つ配色ですが、京都では背景が茶色に変更され、全体として落ち着いた印象になっています。

看板が控えめになっても、利用者は問題なく店舗を見つけており、ブランドとしての認知度には影響がないとされています。

スターバックスでも、通常の白と緑のロゴではなく、木目調の看板を採用している店舗があります。

これは清水寺などの観光地周辺で特に見られるもので、伝統的な京町家に合わせた外観づくりがされています。

その結果、観光客から「京都らしい」と評価されることも多く、景観との調和がブランド価値の向上にもつながっています。

コンビニエンスストア各社も同様に、看板デザインを地域仕様に変えています。

セブンイレブンではオレンジ・緑・赤のラインを細くしたり、モノトーンに近い色にしたりして、街並みに溶け込むよう工夫されています。

ファミリーマートやローソンも同様に、全体の配色を抑えたデザインにしており、地域の景観保全に協力しています。

違反したらどうなる?条例に基づく指導と罰則の実例

京都市では景観条例に違反した看板に対して、厳格な指導や罰則が設けられています。

規定に反したまま放置すると、行政から是正命令が出されることもあります。

具体的な対応内容について見ていきます。

条例違反の事例として、店舗の看板が規定の色やサイズを超えていた場合、京都市から是正のための公告が掲示されます。

この公告には、一定期間内に改善が行われない場合、行政処分が科される可能性があることが明記されています。

公告を故意に破損・剥離した場合は、公用文書毀棄罪に問われることもあります。

特に京都では、屋外広告物の面積や色、光の使用に関しても細かな基準があり、LEDや点滅式照明の使用も原則禁止です。

パチンコ店や飲食店など、派手な装飾が多い業種では、とくに注意が必要です。

条例に違反した状態を放置すると、集客効果以上に評判や信用に悪影響が出る可能性があります。

一方で、京都市は違反を減らすための支援制度も導入しています。

たとえば、看板の改修費用の一部を補助する制度があり、地元の企業や店舗が利用しています。

このように、単に罰するだけでなく、景観を守るための支援策も並行して行われています。

「仁丹の町名看板」も京都に多い理由とは?

京都の町を歩いていると、古びた町名看板を見かけることがあります。

その多くは「仁丹」と書かれた縦長のホーロー看板で、独特の存在感を放っています。

なぜ京都にはこのような看板が多く残っているのでしょうか。

仁丹の町名看板は、もともと製薬会社の森下仁丹が自社の宣伝と町名表示を兼ねて設置したものです。

1910年ごろから、郵便配達の目印として役立つこともあり、全国の都市部で広まりました。

しかし、戦災や都市開発により多くの地域で撤去され、現在では京都に多く残るのが特徴です。

その理由の一つに、京都が第二次世界大戦で空襲の被害を免れたことが挙げられます。

また、町家が多く残る京都では、古い建物とともに仁丹の看板も維持されてきました。

今でも京都市内には約540枚の仁丹看板が現存しているとされています。

看板の保存活動も進められており、「京都仁丹樂會」という愛好家グループが存在します。

この団体は、看板の調査や記録、マップ作成などを行い、文化的価値を広める活動をしています。

一部の看板は劣化を防ぐためレプリカに置き換えられており、イベント時に本物が公開されることもあります。

京都の看板文化をもっと楽しむために──観光の新しい視点

京都を訪れる際に、看板を観察するという視点を取り入れると、旅の楽しみ方が広がります。

建物や風景と調和する看板は、町の個性や美意識を映し出す存在でもあります。

観光の新たな楽しみ方として、看板に注目してみるのも一つの方法です。

全国チェーンの看板が地域によってどのように変化しているかを見比べることで、景観条例の影響を実感できます。

京都市内では、同じ企業でも店舗ごとに異なるデザインの看板を採用している場合があり、地域ごとの景観に合わせた工夫が見られます。

看板の違いを記録したり、写真に収めたりすることで、自分なりの京都の魅力を発見できます。

また、町名看板やマナー看板にも注目すると、京都の文化や歴史をより深く理解することができます。

伝統的な木製の看板や仁丹看板など、地域に根ざした表示物は、過去と現在をつなぐ存在です。

地域住民の意識や取り組みを感じながら散策することで、観光がより意味あるものになります。

京都市では「京都景観賞」などの取り組みを通じて、優れた看板や景観への配慮を評価する制度もあります。

こうした活動に触れることで、景観保全の意識を持つことにもつながります。

旅の思い出として、いつもとは違う角度から京都を感じてみてはいかがでしょうか。

京都の看板文化と景観条例の関係を知って楽しむためのまとめ

京都の看板は、他の都市とは異なる落ち着いたデザインが特徴です。

これは京都市の景観条例による厳しい規制が背景にあり、美しい街並みを保つための工夫として行われています。

全国チェーンの店舗でも、地域に合わせたデザインが求められています。

このような条例は、京都の伝統と文化を守るための手段として機能しています。

市民や企業の協力によって、町全体が調和した景観を保つことに成功しています。

さらに、条例に基づく補助金制度や景観賞などの仕組みによって、前向きな取り組みが促進されています。

また、看板を通じて観光客も京都の魅力をより深く感じることができます。

仁丹の町名看板のような歴史的な看板や、個性ある店舗デザインを見つけることで、散策がより楽しくなります。

景観への配慮が京都のブランド力や観光価値を高めていることも見逃せません。

今後も京都の景観を守るためには、条例の存在と意義を理解し、それに基づいた行動が求められます。

旅行者も、町の静けさや落ち着きの背景にある取り組みを知ることで、より深い観光体験ができるでしょう。

京都を訪れる際は、看板にも注目してみることで、新たな視点からこの町の魅力を感じることができます。